⏳ Temps de lecture : 11 minutes

Nous sommes au XVIe siècle. C’est l’âge d’or des sultans ottomans. La progression de leur puissant empire semble irrésistible. Au même moment, un autre Empire, encore plus riche et raffiné, émerge à l’autre extrémité du monde musulman, en Inde. Ce sont les Moghols !

Le Taj Mahal, plus beau chef d’œuvre de l’art indo-musulman, illustre toute la splendeur de la dynastie moghole. Elle préside aux destinées de la majeure partie de l’Inde de 1526 à 1707, avant de connaître une longue agonie jusqu’en 1857. À cette date, la Grande-Bretagne renverse le dernier des Moghols.

Les Anglais achèvent un mourant. C’était pourtant une des plus grandes dynasties de l’histoire mondiale, arrivée d’Asie centrale vers l’Inde plus de trois siècles auparavant.

Les Moghols, héritiers de Tamerlan

L’Empire moghol est le fruit de temps troublés. À la fin du XIVe siècle, Tamerlan (règne de 1370 à 1405), un chef turco-mongol, ravage la majeure partie de l’Orient par ses conquêtes dévastatrices. Reprenant le flambeau de Gengis Khan, le conquérant passe plusieurs décennies à affronter ses ennemis en Asie centrale, en Iran, en Mésopotamie, au Levant, en Anatolie (où il bat les Ottomans à Ankara en 1402) et en Inde du nord. Il fonde la dynastie des Timourides.

Son empire, fragile et mal administré, ne survit pas au règne de son fils Shahrokh (mort en 1447). Plusieurs fédérations tribales turques se disputent alors le pouvoir à la suite des Timourides. Elles ne résistent toutefois pas à l’expansion vers l’est de l’Empire ottoman sous le règne du sultan Bayezid II (r. 1481 – 1512), ni à l’émergence des Perses safavides, dirigés par Shah Ismaël, au début du XVIe siècle.

En Asie centrale, des guerres éclatent entre diverses branches de la famille de Tamerlan. Babur, l’ambitieux souverain de Ferghana, souhaite restaurer l’empire de son ancêtre et se lance ainsi à la conquête de son ancienne capitale, Samarkand. Il réussit à l’occuper brièvement en 1497 mais, après divers revers de fortune, il finit par perdre son royaume en 1501.

Babur ne se laisse pas démonter et part vers le sud. En 1504, il prend Kaboul dont il fait sa base. Mais ses tentatives pour reconstituer un empire en Asie centrale buttent sur l’avance des Ouzbeks, malgré des succès ponctuels. Contraint de renoncer à l’Asie centrale, Babur se tourne vers l’Inde.

Babur, conquérant moghol de l’Inde

Le conquérant turc prend la tête d’une armée peu nombreuse, mais mobile !

Au début des années 1520, il attaque l’Inde avec audace ! La chance sourit aux audacieux, comme dirait l’autre. Babur veut aussi jouer sur l’impopularité du sultan de Delhi, Ibrahim Lodi. En 1526, les armées de Babur se rendent maîtresse du nord de l’Inde après avoir écrasé 100 000 ennemis à la bataille de Panipat. L’année suivante, ce conquérant défait le Rajput Rana Sangha à Khanwa, malgré la nette supériorité numérique des troupes de ce dernier. Grâce à son incroyable audace et sa détermination, Babur est devenu le nouvel empereur de l’« Hindoustan », c’est-à-dire l’Inde du nord.

Mais il n’a pas le temps de gouverner le pays, puisqu’il meurt en 1531. Une légende dit qu’il aurait prié Dieu de prendre sa vie pour sauver celle de son fils, Humayun, gravement malade.

Babur, un amoureux des arts

Loin de n’être qu’un guerrier brutal, Babur s’est également distingué par son amour des arts et…de la boisson. Ce vice, il le transmettra d’ailleurs à plusieurs de ses descendants !

Malgré son admiration pour la culture persane, il est resté toute sa vie fidèle à son héritage turco-mongol. Il choisit par exemple d’écrire son épopée autobiographique, le Baburnameh, en turc chaghatai. Nostalgique de ses terres d’Asie centrale, il trouve que l’Inde est un « pays manquant de charme. »

Le règne de Humayun : les Moghols en eaux troubles

Humayun (r. 1531 – 1540) a participé activement aux conquêtes de son père. Mais, une fois au pouvoir, il ne fait pas preuve du même caractère que son père. Cultivé et fin lettré, le nouvel empereur moghol manque de dynamisme. Son penchant marqué pour l’opium n’arrange pas les choses. Rapidement, il perd ses territoires au nord devant l’avancée du chef pachtoune Sher Khan. Ce dernier force Humayun à se replier sur Kaboul, avant de fuir vers la Perse safavide. Ce séjour à la brillante cour de Shah Tahmasp renforce considérablement la dilection des Moghols pour la culture persane.

Pour l’heure, leur fortune semble avoir tourné. Heureusement, le fragile État de Sher Khan se désintègre rapidement après sa mort. Humayun peut alors entamer la reconquête de l’Inde grâce à la direction efficace de son général Bairam Khan. Humayun meurt en 1556, laissant à son héritier le soin de reconquérir le reste des territoires.

C’est à son fils Akbar (ce qui signifie en arabe « le grand ») qu’il revient désormais de reconstituer le grand empire de Babur. Après la mort de son père, Akbar reprend Agra et entre triomphalement dans Delhi. En 1559, c’est au tour de la puissante forteresse de Gwalior de tomber sous ses coups.

Le règne d’Akbar, le grand Moghol

Le nouvel empereur ne se contente pas de restaurer le domaine moghol.

Il l’agrandit.

Akbar, un grand conquérant moghol

Le règne d’Akbar (1556-1605) est en effet marqué par de grandes guerres d’expansion dans toutes les directions.

- À l’ouest, il repousse ses ennemis afghans au-delà de Kaboul et Kandahar.

- À l’est, il annexe la riche province du Bengale en 1575.

- Au sud, Akbar s’empare du Gujarat et progresse vers le plateau central du Deccan. Mais il se heurte là à partir de 1590 à la résistance de sultans locaux énergiques.

Akbar, grand administrateur et mécène

Akbar ne se contente pas de conquérir des territoires. Le souverain moghol créé également un système administratif efficace qui s’appuie en large partie sur des forces locales. Il se rapproche ainsi des Rajputs, l’élite militaire de l’Inde septentrionale. Akbar est également l’un des plus grands mécènes de son temps. Ne sachant pas lire (probablement du fait d’une dyslexie), il entretient cependant de nombreux poètes de langue persane à sa cour, organise de somptueuses cérémonies et fait bâtir des monuments grandioses.

Une des ses plus belles construction est la ville de Fatehpur Sikri qui lui sert de capitale durant quelques années. Ses autres capitales, Agra, Delhi et Lahore, deviennent des centres culturels de première importance, admirés dans l’ensemble du monde musulman.

Un Moghol tolérant

L’essor de l’Inde moghole d’Akbar est favorisé par la grande tolérance religieuse du souverain. L’empereur moghol n’hésite pas à se marier à des femmes hindoues, ni à participer à des cérémonies traditionnelles indiennes ou encore à accueillir des missionnaires chrétiens dans son palais. Il fonde même sa propre religion, le Dîn-e-Ilahi, qu’il devra toutefois rapidement abandonner sous la pression des musulmans orthodoxes. Akbar manifeste également une dévotion toute particulière au saint soufi Salim Chishti qui lui a prédit la naissance de ses enfants.

La fin du règne du grand empereur est obscurcie par un conflit larvé avec son fils aîné, Selim. Cet enfant adoré de son père, au fur et à mesure qu’il grandit, se montre en effet de plus en plus impatient de monter sur le Trône du Paon, d’autant qu’il doit faire face à la compétition de son frère Mourad. De 1601 à 1604, il prend ouvertement les armes avant de se soumettre à nouveau à son père. Dernier fils survivant du souverain, il accède finalement à la dignité suprême en 1605.

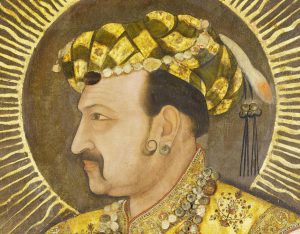

Le rêve de Jahangir

Devenu empereur, Selim prend le nom de Jahangir (r. 1605 – 1672), “le possesseur du monde” en persan. Dès sa montée sur le trône, Jahangir doit défaire une rébellion menée par son fils Khrosrow. Celui-ci, vaincu, est emprisonné en 1606. La suite du règne de Jahangir se révèlera beaucoup plus pacifique, malgré quelques campagnes militaires dans le Deccan et le Mewar.

Jahangir ou la splendeur de la culture moghole

Le pouvoir de Jahangir s’appuie sur les richesses de l’Inde du nord et l’efficace système administratif établi par son père. Le Moghol a une grande ambition : faire briller de mille feux son empire en faisant resplendir ses arts et sa culture ! Le nouveau souverain, en effet, a un goût prononcé pour les arts. Il s’intéresse également aux sciences, à la théologie et à toutes les autres formes de savoirs. C’est sous son règne que la peinture moghole atteint son apogée. Jahangir a aussi un goût prononcé pour les arts décoratifs, y compris européens. Cet « empereur-artiste » fait ainsi construire les superbes jardins de Shalimar au Cachemire, région dont il apprécie les paysages montagneux et le climat agréable. Contrairement à de nombreux empereurs moghols, le monarque manifeste en revanche peu d’intérêt pour l’architecture monumentale.

Jahangir, un empereur hédoniste

L’hédonisme affiché du souverain a plusieurs fois suscité le scandale. Il est rapidement affecté par son addiction à l’alcool, un mal qui avait déjà emporté son frère Mourad. Cette dépendance le rend de moins en moins apte à gouverner son territoire. La relation de Jahangir avec sa femme Nour Jahan (« lumière du monde »), une musulmane sunnite très orthodoxe, a fortement marqué ses contemporains. D’une grande beauté, cette Persane fait également montre d’un grand sens politique. Elle parvient à défendre les intérêts de ses proches et à accroître son influence auprès de son mari, de plus en plus affaibli par son ivrognerie. Lorsque Jahangir meurt en 1627, Nour Jahan joue un rôle clé dans la guerre de succession qui éclate alors entre ses fils.

Shah Jahan l’autoritaire

Après le décès de Jahangir, les princes Khurram et Sharyar s’affrontent sans merci. Nour Jahan décide d’appuyer le second : elle le juge manipulable. Mais c’est bien Khurram qui l’emporte.

Khurram prend le nom de Shah Jahan. Le premier acte de son long règne de trente ans (1628-1658) est d’exiler sa belle-mère félonne.

Shah Jahan, un Moghol autoritaire

Le nouveau souverain est jaloux de son pouvoir. C’est un dirigeant autoritaire qui s’appliquera à perfectionner la machine bureaucratique mise en place par ses prédécesseurs. Ainsi, l’annexion des territoires rajputs de Baglana, Mewar et Bundelkhand témoignent de sa politique centralisatrice. Shah Jahan met en outre fin à la traditionnelle politique de tolérance des Moghols. Sa politique envers les non-musulmans se durcit. Enfin, plus belliqueux que son père, Shah Jahan reprend, avec un succès très relatif, la politique d’expansion traditionnelle des Moghols dans la région du Deccan au Sud. Méfiant à l’égard des Européens, il chasse les Portugais du port de Hugli qu’ils occupaient depuis 1579.

Shah Jahan et l’apogée de l’architecture moghole

Shah Jahan demeure avant tout le souverain de l’apogée de l’architecture moghole. Bâtisseur passionné, l’empereur embellit considérablement les capitales mogholes d’Agra, Delhi et Lahore. Dans cette dernière ville, aujourd’hui située au Pakistan, il construit d’autres jardins de Shalimar, du même nom que ceux de Jahangir au Cachemire. Il ajoute de nouveaux monuments au fort de Lahore bâti par son grand-père Akbar. À Delhi, Shah Jahan fait construire le Fort Rouge qui lui sert de résidence à partir de 1648.

La plus belle réalisation de Shah Jahan est incontestablement le Taj Mahal, situé près d’Agra. Il s’agit d’un mausolée bâti pour sa quatrième femme, Mumtaz Mahal, morte en 1631. Inconsolable de la perte de son épouse favorite, l’empereur décide de lui consacrer le plus beau des monuments de son empire, dont la construction durera vingt-deux ans. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, le Taj Mahal accueille aujourd’hui plusieurs millions de touristes chaque année.

Aurangzeb, dernier grand Moghol

Le règne de Shah Jahan avait été marqué par l’autoritarisme croissant du pouvoir impérial.

Cette évolution est encore plus nette à partir de 1658. À cette date, Aurangzeb renverse son père et vainc définitivement ses frères pour devenir le sixième empereur de la dynastie moghole. Il restera quarante-neuf ans au pouvoir jusqu’à sa mort, en 1707, à près de quatre-vingt-dix ans.

Aurangzeb, la guerre plutôt que la culture

Personnage austère, musulman strict, Aurangzeb ne manifeste pas le même intérêt pour l’art que ses prédécesseurs. Son mode de vie, ascétique, entraîne le déclin de la cour impériale. La guerre l’intéresse plus que la culture et il passe sa vie à étendre, souvent péniblement, ses territoires.

Vers 1700, l’Empire moghol atteint son apogée territoriale, comprenant alors presque toute l’Inde et le Pakistan actuels ainsi que des territoires en Afghanistan. Ce succès apparent est obtenu au prix de décennies de guerre contre les Marathes, dirigés par le redoutable Shivaji. Au cours de ce conflit, l’immense armée impériale doit faire face à une guérilla démoralisante tandis que la trésorerie impériale se vide progressivement.

À partir de 1705, les Moghols doivent reculer en Inde méridionale, même s’ils conservent le Deccan.

De nombreuses rébellions contre un Moghol intolérant

Les coûteuses campagnes au sud de la péninsule indienne nourrissent également le mécontentement d’autres provinces. Aurangzeb doit donc faire face à de nombreuses rébellions : celle des Jats en 1669 puis celles des Satnamis (1672), des Sikhs (à partir des années 1670) ou des Pachtouns (à partir de 1672).

Ces révoltes sont en partie provoquées par la politique religieuse d’Aurangzeb. Bien plus orthodoxe que ses prédécesseurs, Shah Jahan compris, Aurangzeb multiplie les vexations à l’égard des non-musulmans, en procédant notamment à la destruction d’importants temples hindous. En même temps, le droit en vigueur dans l’Empire moghol subit une influence islamique croissante.

À sa décharge, l’empereur n’a pas procédé à des conversions forcées de populations, pas plus qu’il n’a exclu les fonctionnaires non-musulmans de son administration.

Quelques rares réalisations culturelles

Si le déclin culturel de l’Inde est incontestable sous le règne d’Aurangzeb, celui-ci n’en a pas moins construit quelques rares beaux monuments. Le plus imposant de tous est la mosquée Badshahi de Lahore, un joyau de l’architecture indo-musulmane. À l’inverse, le mausolée dédié à sa première épouse, Dilras Banu présente un aspect étrange du fait de ses proportions maladroites.

Aurangzeb reste aujourd’hui encore un personnage controversé. Ce n’était pas, de prime abord, un souverain dénué de qualités : dynamique, efficace à l’armée, brave, son austérité contrastait avec l’indolence de Jahangir ou la faiblesse de Humayun.

Mais, en rompant avec la politique prudente et tolérante de ses prédécesseurs, il a fragilisé l’empire. De nombreux segments de la société indienne se satisfaisaient de moins en moins du pouvoir moghol et l’empire s’est appauvri, culturellement et financièrement.

La fin des Moghols

Aurangzeb était le dernier des grands empereurs moghols. Ses faibles successeurs ne parviendront pas à maintenir l’unité de l’Empire. Au XVIIIe siècle, cet ensemble de territoires disparates patiemment assemblé par ces souverains d’origine étrangère s’effondre très rapidement. Il laisse place à la confusion. Fragmentée, en proie à de violents conflits internes, l’Inde n’a alors plus les moyens de résister à la poussée coloniale britannique. La Compagnie des Indes orientales tire en effet parti du chaos qui règne dans la péninsule pour y avancer ses pions et, petit à petit, la conquérir.

L’âge d’or des Moghols représente l’apogée de la civilisation islamique en Inde. Ce sommet, elle n’a pu l’atteindre que par l’absorption d’influences locales et étrangères. C’est le miracle de la tolérance du pouvoir impérial.

Aujourd’hui, dans une Inde dominée par l’Hindouisme, l’héritage des Moghols porte toujours à controverse. Si l’empereur Akbar, considéré comme un souverain tolérant et éclairé, est profondément respecté, ce n’est pas le cas pour tous les empereurs. L’historiographie nationale indienne dénigre Aurangzeb et célèbre même son principal ennemi Shivaji. À l’inverse, au Pakistan musulman, cet héritage est valorisé et considéré comme l’un des piliers d’une identité nationale par ailleurs très fragile.

Plus enrichissant que les reportages vus à la télé, mais je me demandais qu’elle était la différence entre tous les enturbanés (Sikhs et Moghols) plus le lien avec Alexandre le Grand ? De plus où était le Pays des milles nuits (Inde ou Asie Centrale). Pour un néophite, beaucoup d’histoires surgissent mais on ne voit pas le lien…..

clair synthétique les moghols en peu de mots

Résumé intéressant. Un petit anachronisme cependant : le trône du paon n’existait pas encore à l’époque d’Akbar ?

Merci, c’est éclairant pour quelqu’un de novice comme moi

TRÈS INTÉRESSANT…..INSTRUCTIF….PASSIONNANT

…

Merci 🙂