⏳ Temps de lecture : 26 minutes

Cet article vous propose 100 citations d’Albert Camus (1913 – 1960) livrées, pour la plupart, in extenso. En effet, nombre de sites internet ne proposent que des versions tronquées ou faussées de certaines phrases tirées de son oeuvre, ce qui les rend souvent presque incompréhensibles. Albert Camus, écrivain, philosophe, journaliste, est l’auteur d’une oeuvre centrée sur l’absurde, c’est-à-dire la condition de l’homme moderne qui vit dans un monde dénué de sens, et sur la réponse à cette condition, la révolte. L’oeuvre de Camus ne s’y limite cependant pas. D’autres thèmes marquent son oeuvre, à l’image de l’Algérie, dont il est originaire.

Voir ici : 74 citations de Clemenceau

Citations de Camus tirées de L’Envers et l’Endroit (1937)

-

Wikimédia Commons | 100 citations d’Albert Camus

L’envers et l’endroit est une oeuvre de jeunesse de Camus composée de cinq essais.

1. Ce que j’ai dit ne reste pas moins vrai. Je rencontre parfois des gens qui vivent au milieu de fortunes que je ne peux même pas imaginer. Il me faut cependant un effort pour comprendre qu’on puisse envier ces fortunes. Pendant huit jours, il y a longtemps, j’ai vécu comblé des biens de ce monde : nous dormions sans toit, sur une plage, je me nourrissais de fruits et je passais la moitié de mes journées dans une eau déserte. J’ai appris à cette époque une vérité qui m’a toujours poussé à recevoir les signes du confort, ou de l’installation, avec ironie, impatience, et quelques fois avec fureur. Bien que je vive maintenant sans le souci du lendemain, donc en privilégié, je ne sais pas posséder.

2. Je n’envie rien, ce qui est mon droit, mais je ne pense pas toujours aux envies des autres et cela m’ôte de l’imagination, c’est- à-dire de la bonté. Il est vrai que je me suis fait une maxime pour mon usage personnel : « Il faut mettre ses principes dans les grandes choses, aux petites la miséricorde suffit. » Hélas ! on se fait des maximes pour combler les trous de sa propre nature. Chez moi, la miséricorde dont je parle s’appelle plutôt indifférence. Ses effets, on s’en doute, sont moins miraculeux.

Préface de 1958, pp.13-14

3. S’il est vrai que les seuls paradis sont ceux qu’on a perdus, je sais comment nommer ce quelque chose de tendre et d’inhumain qui m’habite aujourd’hui. Un émigrant revient dans sa patrie. Et moi, je me souviens. Ironie, raidissement, tout se tait et me voici rapatrié. Je ne veux pas remâcher du bonheur. C’est bien plus simple et c’est bien plus facile. Car de ces heures que, du fond de l’oubli, je ramène vers moi, s’est conservé surtout le souvenir intact d’une pure émotion, d’un instant suspendu dans l’éternité. Cela seul est vrai en moi et je le sais toujours trop tard. Nous aimons le fléchissement d’un geste, l’opportunité d’un arbre dans le paysage. Et pour recréer tout cet amour, nous n’avons qu’un détail, mais qui suffit : une odeur de chambre trop longtemps fermée, le son singulier d’un pas sur la route. Ainsi de moi. Et si j’aimais alors en me donnant, enfin j’étais moi-même puisqu’il n’y a que l’amour qui nous rende à nous-mêmes.

p.30

4. J’admire qu’on puisse trouver au bord de la Méditerranée des certitudes et des règles de vie, qu’on y satisfasse sa raison et qu’on y justifie un optimisme et un sens social. Car enfin, ce qui me frappait alors ce n’était pas un monde fait à la mesure de l’homme – mais qui se refermait sur l’homme. Non, si le langage de ces pays s’accordait à ce qui résonnait profondément en moi, ce n’est pas parce qu’il répondait à mes questions, mais parce qu’il les rendait inutiles. Ce n’était pas des actions de grâces qui pouvaient me monter aux lèvres, mais ce Nada qui n’a pu naître que devant des paysages écrasés de soleil. Il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre.

p.53

Il ajoute dans la préface de 1958 :

5. « Il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre », ai-je écrit, non sans emphase, dans ces pages. Je ne savais pas à l’époque à quel point je disais vrai ; je n’avais pas encore traversé les temps du vrai désespoir.

p.17

Citations d’Albert Camus tirées de Noces (1939)

-

Stèle en mémoire des Noces à Tipaza d’Albert Camus | Wikimédia Commons | 100 citations d’Albert Camus

Noces est un recueil d’essais dans lesquels Albert Camus revient sur sa jeunesse algérienne.

6. Il n’y a pas de honte à être heureux. Mais aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir.

7. J’entends bien qu’un tel peuple ne peut être accepté de tous. Ici, l’intelligence n’a pas de place comme en Italie. Cette race est indifférente à l’esprit. Elle a le culte et l’admiration du corps. Elle en tire sa force, son cynisme naïf, et une vanité puérile qui lui vaut d’être sévèrement jugée. On lui reproche communément sa « mentalité », c’est- à-dire une façon de voir et de vivre. Et il est vrai qu’une certaine intensité de vie ne va pas sans injustice. Voici pourtant un peuple sans passé, sans tradition et cependant non sans poésie – mais d’une poésie dont je sais bien la qualité dure, charnelle, loin de la tendresse, celle même de leur ciel, la seule à la vérité qui m’émeuve et me rassemble. Le contraire d’un peuple civilisé, c’est un peuple créateur. Ces barbares qui se prélassent sur des plages, j’ai l’espoir insensé qu’à leur insu peut-être, ils sont en train de modeler le visage d’une culture où la grandeur de l’homme trouvera enfin son vrai visage. Ce peuple tout entier jeté dans son présent vit sans mythes, sans consolation. Il a mis tous ses biens sur cette terre et reste dès lors sans défense contre la mort. Les dons de la beauté physique lui ont été prodigué.

p.35

8. De la boîte de Pandore où grouillaient les maux de l’humanité, les Grecs firent sortir l’espoir après tous les autres, comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant. Car l’espoir, au contraire de ce qu’on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c’est ne pas se résigner.

p.37

9. Je me trompe peut-être. Car enfin je fus heureux à Florence et tant d’autres avant moi. Mais qu’est-ce que le bonheur sinon le simple accord entre un être et l’existence qu’il mène ? Et quel accord plus légitime peut unir l’homme à la vie sinon la double conscience de son désir de durée et son destin de mort ?

pp.46-47

Citations d’Albert Camus tirées du Mythe de Sisyphe (1942)

-

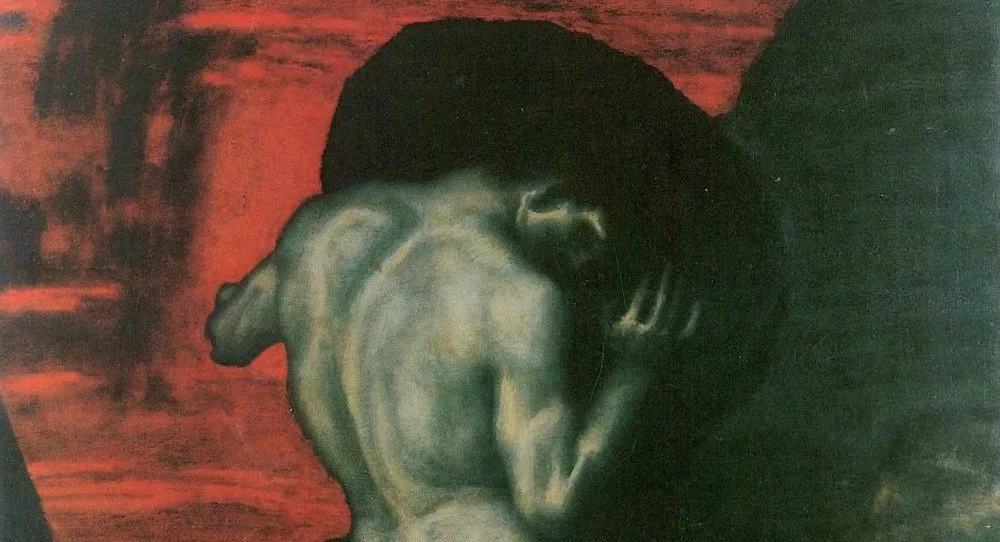

Sisyphe, par Franz von Stuck, 1920 | Wikimédia Commons | 100 citations d’Albert Camus

Le Mythe de Sisyphe fait partie du cycle de l’absurde, avec L’étranger (1942), Caligula (1944) et Le malentendu (1944). C’est le plus célèbres des essais philosophiques d’Albert Camus, dans lequel il introduit sa philosophie de l’absurde.

Camus sur l’absurde

10. Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie.

11. On n’a jamais traité du suicide que comme d’un phénomène social. Au contraire, il est question ici, pour commencer, du rapport entre la pensée individuelle et le suicide. Un geste comme celui-ci se prépare dans le silence du cœur au même titre qu’une grande œuvre. L’homme lui-même l’ignore. Un soir, il tire ou il plonge. D’un gérant d’immeubles qui s’était tué, on me disait un jour qu’il avait perdu sa fille depuis cinq ans, qu’il avait beaucoup changé depuis et que cette histoire « l’avait miné ». On ne peut souhaiter de mot plus exact. Commencer à penser, c’est commencer d’être miné. La société n’a pas grand-chose à voir dans ces débuts. Le ver se trouve au cœur de l’homme. C’est là qu’il faut le chercher. Ce jeu mortel qui mène de la lucidité en face de l’existence à l’évasion hors de la lumière, il faut le suivre et le comprendre.

p.13

12. Se tuer, dans un sens, et comme au mélodrame, c’est avouer. C’est avouer qu’on est dépassé par la vie ou qu’on ne la comprend pas.

p.14

13. Je disais que le monde est absurde et j’allais trop vite. Ce monde en lui-même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on en peut dire. Mais ce qui est absurde, c’est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l’appel résonne au plus profond de l’homme.

p.26

14. Sur un tout autre plan, celui de la méthode, par leurs outrances mêmes, Husserl et les phénoménologues restituent le monde dans sa diversité et nient le pouvoir transcendant de la raison. L’univers spirituel s’enrichit avec eux de façon incalculable. Le pétale de rose, la borne kilométrique ou la main humaine ont autant d’importance que l’amour, le désir, ou les lois de la gravitation. Penser, ce n’est plus unifier, rendre familière l’apparence sous le visage d’un grand principe. Penser, c’est réapprendre à voir, à être attentif, c’est diriger sa conscience. C’est faire de chaque idée et de chaque image, à la façon de Proust, un lieu privilégié. Paradoxalement, tout est privilégié. Ce qui justifie la pensée, c’est son extrême conscience.

p.30

15.Sur le plan de l’intelligence, je puis donc dire que l’absurde n’est pas dans l’homme (si une pareille métaphore pouvait avoir un sens), ni dans le monde, mais dans leur présence commune. Il est pour le moment le seul lien qui les unisse. Si j’en veux rester aux évidences, je sais ce que veut l’homme, je sais ce que lui offre le monde et maintenant je puis dire que je sais encore ce qui les unit. Je n’ai pas besoin de creuser plus avant. Une seule certitude suffit à celui qui cherche. Il s’agit seulement d’en tirer toutes les conséquences.

pp.33-34

16. Pour Chestov, la raison est vaine, mais il y a quelque chose au-delà de la raison. Pour un esprit absurde, la raison est vaine et il n’y a rien au-delà de la raison.

pp.37-38

17. C’est qu’en vérité le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout.

p.46

18. L’absurde, c’est la raison lucide qui constate ses limites.

p.48

19. Je comprends alors pourquoi les doctrines qui m’expliquent tout m’affaiblissent en même temps. Elles me déchargent du poids de ma propre vie et il faut bien pourtant que je le porte seul. À ce tournant, je ne puis concevoir qu’une métaphysique sceptique aille s’allier à une morale du renoncement.

p.53

20. S’il suffisait d’aimer, les choses seraient trop simples. Plus on aime et plus l’absurde se consolide. Ce n’est point par manque d’amour que Don Juan va de femme en femme. Il est ridicule de le représenter comme un illuminé en quête de l’amour total. Mais c’est bien parce qu’il les aime avec un égal emportement et chaque fois avec tout lui-même, qu’il lui faut répéter ce don et cet approfondissement. De là que chacune espère lui apporter ce que personne ne lui a jamais donné. Chaque fois, elles se trompent profondément et réussissent seulement à lui faire sentir le besoin de cette répétition. « Enfin, s’écrie l’une d’elles, je t’ai donné l’amour. » S’étonnera-t-on que Don Juan en rie : « Enfin ? non, dit-il, mais une fois de plus. » Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup ?

p.66

21. Don Juan est-il triste ? Cela n’est pas vraisemblable. À peine ferais-je appel à la chronique. Ce rire, l’insolence victorieuse, ce bondissement et le goût du théâtre, cela est clair et joyeux. Tout être sain tend à se multiplier. Ainsi de Don Juan. Mais de plus, les tristes ont deux raisons de l’être, ils ignorent ou ils espèrent. Don Juan sait et n’espère pas. Il fait penser à ces artistes qui connaissent leurs limites, ne les excèdent jamais, et dans cet intervalle précaire où leur esprit s’installe, ont toute la merveilleuse aisance des maîtres. Et c’est bien là le génie : l’intelligence qui connaît ses frontières.

pp.66-67

22. Ne pas croire au sens profond des choses, c’est le propre de l’homme absurde.

p.68

23. L’homme absurde est celui qui ne se sépare pas du temps. Don Juan ne pense pas à « collectionner » les femmes. Il en épuise le nombre et avec elles ses chances de vie. Collectionner, c’est être capable de vivre de son passé. Mais lui refuse le regret, cette autre forme de l’espoir. Il ne sait pas regarder les portraits.

p.68

24. Il y a ceux qui sont faits pour vivre et ceux qui sont faits pour aimer. Don Juan du moins le dirait volontiers. Mais ce serait par un raccourci comme il peut en choisir. Car l’amour dont on parle ici est paré des illusions de l’éternel. Tous les spécialistes de la passion nous l’apprennent, il n’y a d’amour éternel que contrarié. Il n’est guère de passion sans lutte. Un pareil amour ne trouve de fin que dans l’ultime contradiction qui est la mort.

p.69

25. Il s’agit pour lui de voir clair. Nous n’appelons amour ce qui nous lie à certains êtres que par référence à une façon de voir collective et dont les livres et les légendes sont responsables. Mais de l’amour, je ne connais que ce mélange de désir, de tendresse et d’intelligence qui me lie à tel être. Ce composé n’est pas le même pour tel autre. Je n’ai pas le droit de recouvrir toutes ces expériences du même nom. Cela dispense de les mener des mêmes gestes. L’homme absurde multiplie encore ici ce qu’il ne peut unifier. Ainsi découvre-t-il une nouvelle façon d’être qui le libère au moins autant qu’elle libère ceux qui l’approchent. Il n’y a d’amour généreux que celui qui se sait en même temps passager et singulier.

p.69

26. Dans l’univers que Don Juan entrevoit, le ridicule aussi est compris. Il trouverait normal d’être châtié. C’est la règle du jeu. Et c’est justement sa générosité que d’avoir accepté toute la règle du jeu. Mais il sait qu’il a raison et qu’il ne peut s’agir de châtiment. Un destin n’est pas une punition.

p.70

27. Quelques archéologues peut-être chercheront des « témoignages » de notre époque. Cette idée a toujours été enseignante. Bien méditée, elle réduit nos agitations à la noblesse profonde qu’on trouve dans l’indifférence. Elle dirige surtout nos préoccupations vers le plus sûr, c’est-à-dire vers l’immédiat. De toutes les gloires, la moins trompeuse est celle qui se vit.

p.73

28. Un homme est plus un homme par les choses qu’il tait que par celles qu’il dit.

p.78

29. Dans cet univers, l’œuvre est alors la chance unique de maintenir sa conscience et d’en fixer les aventures. Créer, c’est vivre deux fois. La recherche tâtonnante et anxieuse d’un Proust, sa méticuleuse collection de fleurs, de tapisseries et d’angoisses ne signifient rien d’autre. En même temps, elle n’a pas plus de portée que la création continue et inappréciable à quoi se livrent tous les jours de leur vie, le comédien, le conquérant et tous les hommes absurdes. Tous s’essaient à mimer, à répéter et à recréer la réalité qui est la leur. Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. L’existence tout entière, pour un homme détourné de l’éternel, n’est qu’un mime démesuré sous le masque de l’absurde. La création, c’est le grand mime.

p.88

30. Pour l’homme absurde, il ne s’agit plus d’expliquer et de résoudre, mais d’éprouver et de décrire.

p.88

31. L’artiste au même titre que le penseur s’engage et se devient dans son œuvre.

p.90

32. L’œuvre d’art naît du renoncement de l’intelligence à raisonner le concret. Elle marque le triomphe du charnel. C’est la pensée lucide qui la provoque, mais dans cet acte même elle se renonce.

p.90

33. Si le monde était clair, l’art ne serait pas.

p.91

34.Si Dieu existe, tout dépend de lui et nous ne pouvons rien contre sa volonté. S’il n’existe pas, tout dépend de nous. Pour Kirilov comme pour Nietzsche, tuer Dieu, c’est devenir dieu soi-même, c’est réaliser dès cette terre la vie éternelle dont parle l’Évangile.

p.99

35. Créer, c’est ainsi donner une forme à son destin.

p.106

36. Si ce mythe est tragique, c’est que son héros est conscient. Où serait en effet sa peine, si à chaque pas l’espoir de réussir le soutenait ? L’ouvrier d’aujourd’hui travaille, tous les jours de sa vie, aux mêmes tâches et ce destin n’est pas moins absurde. Mais il n’est tragique qu’aux rares moments où il devient conscient. Sisyphe, prolétaire des dieux, impuissant et révolté, connaît toute l’étendue de sa misérable condition : c’est à elle qu’il pense pendant sa descente. La clairvoyance qui devait faire son tourment consomme du même coup sa victoire. Il n’est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris.

p.111

37. Je laisse Sisyphe au bas de, la montagne ! On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.

p.112

Citations d’Albert Camus tirées de L’Étranger (1942)

Le plus célèbre roman d’Albert Camus, dont l’incipit est resté célèbre. Il fait partie du cycle de l’absurde, avec le Mythe de Sisyphe (1942), Caligula (1944) et Le malentendu (1944).

38. Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier.

39. Je n’ai jamais aimé être surpris. Quand il m’arrive quelque chose, je préfère être là.

p.90

Citations d’Albert Camus tirées de Caligula (1944)

La pièce de théâtre Caligula fait partie du cycle de l’absurde avec le Mythe de Sisyphe (1942), L’étranger (1942) et Le malentendu (1944).

40. (Scipion) Je l’aime. Il était bon pour moi. Il m’encourageait et je sais par cœur certaines de ses paroles. Il me disait que la vie n’est pas facile, mais qu’il y avait la religion. L’art, l’amour qu’on nous porte. Il répétait souvent que faire souffrir était la seule façon de se tromper. Il voulait être un homme juste.

41. (Hélicon) À vrai dire, ils ne l’ont jamais eue, sinon pour frapper ou commander. Il faudra patienter, voilà tout. Il faut un jour pour faire un sénateur et dix ans pour faire un travailleur.

(Caligula) Mais j’ai bien peur qu’il en faille vingt pour faire un travailleur d’un sénateur.

p.74

42. (Caligula) Il n’y a que la haine pour rendre les gens intelligents.

p.106

43. (Caligula) C’est cela que je comprends aujourd’hui encore, en te regardant. Aimer un être, c’est accepter de vieillir avec lui. Je ne suis pas capable de cet amour. Drusilla vieille, c’était bien pis que Drusilla morte. On croit qu’un homme souffre parce que l’être qu’il aime meurt en un jour. Mais sa vraie souffrance est moins futile : c’est de s’apercevoir que le chagrin non plus ne dure pas. Même la douleur est privée de sens.

p.203

Citations d’Albert Camus tirées de Lettres à un ami allemand (1945)

-

Dresde bombardée, 1945 | Wikimédia Commons | 100 citations d’Albert Camus

Lettres à un ami allemand est un recueil d’articles qui avaient été publiés clandestinement sous l’Occupation. Pour en savoir plus.

44. Je n’ai jamais cru au pouvoir de la vérité par elle-même. Mais c’est déjà beaucoup de savoir qu’à énergie égale, la vérité l’emporte sur le mensonge. C’est à ce difficile équilibre que nous sommes parvenus.

45. Qu’est-ce que l’homme ? Mais là, je vous arrête, car nous le savons. Il est cette force qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux.

Deuxième lettre, p.24

46. J’ai choisi la justice au contraire, pour rester fidèle à la terre. Je continue à croire que ce monde n’a pas de sens supérieur. Mais je sais que quelque chose en lui a du sens et c’est l’homme, parce qu’il est le seul être à exiger d’en avoir

Quatrième lettre, p.36

47. Dès l’instant où il est seul, pur, sûr de lui, impitoyable dans ses conséquences, le désespoir a une puissance sans merci. C’est celle qui nous a écrasés pendant que nous hésitions et que nous avions encore un regard sur des images heureuses. Nous pensions que le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu’on fait contre le destin qui nous est imposé.

p.36

Citations d’Albert Camus tirées de La Peste (1947)

-

La peste en Égypte, William Turner, 1800 | Wikimédia Commons | 100 citations d’Albert Camus

La Peste inaugure le cycle de la révolte dans lequel suivront L’État de siège (1948), Les Justes (1949) et l’Homme révolté (1951). C’est un roman à plusieurs portées, qui évoque entre autres la résistance européenne contre l’Allemagne nazie.

48. Et sans doute une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l’empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours, on s’en apercevrait si l’on ne pensait pas toujours à soi.

49. Mais il vient toujours une heure dans l’histoire où celui qui ose dire que deux et deux font quatre est puni de mort. L’instituteur le sait bien. Et la question n’est pas de savoir quelle est la récompense ou la punition qui attend ce raisonnement. La question est de savoir si deux et deux, oui ou non, font quatre. Pour ceux de nos concitoyens qui risquaient alors leur vie, ils avaient à décider si, oui ou non, ils étaient dans la peste et si, oui ou non, il fallait lutter contre elle.

p.125

50. Beaucoup de nouveaux moralistes dans notre ville allaient alors, disant que rien ne servait à rien et qu’il fallait se mettre à genoux. Et Tarrou, et Rieux, et leurs amis pouvaient répondre ceci ou cela, mais la conclusion était toujours ce qu’ils savaient : il fallait lutter de telle ou telle façon et ne pas se mettre à genoux. Toute la question était d’empêcher le plus d’hommes possible de mourir et de connaître la séparation définitive. Il n’y avait pour cela qu’un seul moyen qui était de combattre la peste. Cette vérité n’était pas admirable, elle n’était que conséquente.

pp.125-126

51. (Tarrou) Justement. Peut-on être un saint sans Dieu, c’est le seul problème concret que je connaisse aujourd’hui.

p.232

52. Le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s’achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l’injustice et de la violence qui leur avaient été faites, et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.

p.279

53. Écoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.

pp.279-280

Citations d’Albert Camus tirées de L’État de siège (1948)

-

Coup d’État de 2013 en Égypte | Wikimédia Commons | 100 citations d’Albert Camus

Pièce de théâtre, deuxième oeuvre du cycle de la révolte, avec la Peste (1947), les Justes (1949) et l’Homme révolté (1951).

54. (Nada, perché sur une borne et ricanant) Et voilà ! Moi, Nada, lumière de cette ville par l’instruction et les connaissances, ivrogne par dédain de toutes choses et par dégoût des honneurs, raillé des hommes parce que j’ai gardé la liberté du mépris, je tiens à vous donner, après ce feu d’artifice, un avertissement gratuit. Je vous informe donc que nous y sommes et que, de plus en plus, nous allons y être.

Remarquez bien que nous y étions déjà. Mais il fallait un ivrogne pour s’en rendre compte. Où sommes-nous donc ? C’est à vous, hommes de raison, de le deviner. Moi, mon opinion est faite depuis toujours et je suis ferme sur mes principes : la vie vaut la mort ; l’homme est du bois dont on fait les bûchers. Croyez-moi vous allez avoir des ennuis. Cette comète-là est mauvais signe. Elle vous alerte !

Citations d’Albert Camus tirées de Les Justes (1949)

-

Manifestation du 17 octobre 1905, Ilia Répine, 1907 | Wikimédia Commons | 100 citations d’Albert Camus

Pièce de théâtre, troisième oeuvre du cycle de la révolte, avec La Peste (1947), L’État de siège (1948) et l’Homme révolté (1951).

55. (Stepan) La liberté est un bagne aussi longtemps qu’un seul homme est asservi sur la terre. J’étais libre et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves.

56. (Stepan) L’honneur est un luxe réserve à ceux qui ont des calèches.

(Kaliayev) Non. Il est la dernière richesse du pauvre.

p.81

57. (Dora) Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n’ont pas droit à l’amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l’amour dans ces cœurs fiers ? L’amour courbe doucement les têtes, Yanek. Nous, nous avons la nuque raide.

p.106

58. (Skouratov) On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police.

p.138

59. (Kaliayev) J’ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme.

(Skouratov) Sans doute. Mais c’est l’homme qui l’a reçue.

p.141

Citations d’Albert Camus tirées de L’Homme révolté (1951)

-

Albert Camus en 1957 | Wikimédia Commons | 100 citations d’Albert Camus

Cet essai est la quatrième oeuvre du cycle de la révolte, avec La Peste (1947), L’État de siège (1948) et Les Justes (1949).

60. Tout le malheur des hommes vient de l’espérance qui les arrache au silence de la citadelle, qui les jette sur les remparts dans l’attente du salut

61. De ce point de vue, le Nouveau Testament peut être considéré comme une tentative de répondre, par avance, à tous les Caïn du monde, en adoucissant la figure de Dieu, et en suscitant un intercesseur entre lui et l’homme. Le Christ est venu résoudre deux problèmes principaux, le mal et la mort, qui sont précisément les problèmes des révoltés. Sa solution a consisté d’abord à les prendre en charge. Le dieu homme souffre aussi, avec patience. Le mal ni la mort ne lui sont plus absolument imputables, puisqu’il est déchiré et meurt. La nuit du Golgotha n’a autant d’importance dans l’histoire des hommes que parce que dans ces ténèbres la divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu’au bout, désespoir inclus, l’angoisse de la mort. On s’explique ainsi le Lama sabactani et le doute affreux du Christ à l’agonie. L’agonie serait légère si elle était sou- tenue par l’espoir éternel. Pour que le dieu soit un homme, il faut qu’il désespère.

p.41

62. (À propos de Sade) On exalte en lui le philosophe aux fers, et le premier théoricien de la révolte absolue. Il pouvait l’être en effet. Au fond des prisons, le rêve est sans limites, la réalité ne freine rien. L’intelligence dans les chaînes perd en lucidité ce qu’elle gagne en fureur. Sade n’a connu qu’une logique, celle des sentiments. Il n’a pas fondé une philosophie, mais poursuivi le rêve monstrueux d’un persécuté

p.44

63. Ce n’est pas la souffrance de l’enfant qui est révoltante en elle-même, mais le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée. Après tout, la douleur, l’exil, la claustration, sont quelquefois acceptés quand la médecine ou le bon sens nous en persuadent. Aux yeux du révolté, ce qui manque à la douleur du monde, comme aux instants de son bonheur, c’est un principe d’explication. L’insurrection contre le mal demeure, avant tout, une revendication d’unité. Au monde des condamnés à mort, à la mortelle opacité de la condition, le révolté oppose inlassablement son exigence de vie et de transparence définitives. Il est à la recherche, sans le savoir, d’une morale ou d’un sacré. La révolte est une ascèse, quoique aveugle. Si le révolté blasphème alors, c’est dans l’espoir du nouveau dieu. Il s’ébranle sous le choc du premier et du plus profond des mouvements religieux, mais il s’agit d’un mouvement religieux déçu. Ce n’est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu’elle exige, même si ce qu’elle obtient est encore ignoble.

p.108

64. (À propos de la révolution hitlerienne) Parlant d’une telle révolution, Rauschning dit qu’elle n’est plus libération, justice et essor de l’esprit : elle est « la mort de la liberté, la domination de la violence et l’esclavage de l’esprit ». Le fascisme, c’est le mépris, en effet. Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme.

p.189

65. Tout homme est un criminel qui s’ignore. Le criminel objectif est celui qui, justement, croyait être innocent. Son action, il la jugeait subjectivement inoffensive, ou même favorable à l’avenir de la justice.

p.250

66. Le goût de la possession n’est qu’une autre forme du désir de durer ; c’est lui qui fait le délire impuissant de l’amour. Aucun être, même le plus aimé, et qui nous le rende le mieux, n’est jamais en notre possession. Sur la terre cruelle où les amants meurent parfois séparés, naissent toujours divisés, la possession totale d’un être, la communion absolue dans le temps entier de la vie est une impossible exigence.

p.269

67. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n’est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre. Mais eux, du moins, courent jusqu’au bout de leur destin et il n’est même jamais de si bouleversants héros que ceux qui vont jusqu’à l’extrémité de leur passion, Kirilov et Stavroguine, Mme Graslin, Julien Sorel ou le prince de Clèves. C’est ici que nous perdons leur mesure, car ils finissent alors ce que nous n’achevons jamais.

p.271

68. La logique du révolté est de vouloir servir la justice pour ne pas ajouter à l’injustice de la condition, de s’efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel et de parier, face à la douleur des hommes, pour le bonheur.

p.293

69. On comprend alors que la révolte ne peut se passer d’un étrange amour. Ceux qui ne trouvent de repos ni en Dieu ni en l’histoire se condamnent à vivre pour ceux qui, comme eux, ne peuvent pas vivre : pour les humiliés. Le mouvement le plus pur de la révolte se couronne alors du cri déchirant de Karamazov : s’ils ne sont pas tous sauvés, à quoi bon le salut d’un seul ! Ainsi, des condamnés catholiques, dans les cachots d’Espagne, refusent aujourd’hui la communion parce que les prêtres du régime l’ont rendue obligatoire dans certaines prisons. Ceux-là aussi, seuls témoins de l’innocence crucifiée, refusent le salut, s’il doit être payé de l’injustice et de l’oppression. Cette folle générosité est celle de la révolte, qui donne sans tarder sa force d’amour et refuse sans délai l’injustice. Son honneur est de ne rien calculer, de tout distribuer à la vie présente et à ses frères vivants. C’est ainsi qu’elle prodigue aux hommes à venir. La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent.

p.313

Citations d’Albert Camus tirées de L’Été (1954)

Dans cet essai, Albert Camus évoque Oran et l’Algérie dont il est originaire. Cet extrait sur Tipasa renvoie à une première évocation dans Noces.

70. À midi sur les pentes à demi sableuses et couvertes d’héliotropes comme d’une écume qu’auraient laissée en se retirant les vagues furieuses des derniers jours, je regardais la mer qui, à cette heure, se soulevait à peine d’un mouvement épuisé et je rassasiais les deux soifs qu’on ne peut tromper longtemps sans que l’être se dessèche, je veux dire aimer et admirer. Car il y a seulement de la malchance à n’être pas aimé ; il y a du malheur à ne point aimer. Nous tous, aujourd’hui, mourons de ce malheur. C’est que le sang, les haines décharnent le cœur lui-même ; la longue revendication de la justice épuise l’amour qui pourtant lui a donné naissance. Dans la clameur où nous vivons, l’amour est impossible et la justice ne suffit pas. C’est pourquoi l’Europe hait le jour et ne sait qu’opposer l’injustice à elle-même. Mais pour empêcher que la justice se racornisse, beau fruit orange qui ne contient qu’une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipasa qu’il fallait garder intactes en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l’injustice, et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l’ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie le souvenir de ce ciel ne m’avait jamais quitté. C’était lui qui pour finir m’avait empêché de désespérer. J’avais toujours su que les ruines de Tipasa étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. Ô lumière ! c’est le cri de tous les personnages placés, dans le drame antique, devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre et je le savais maintenant. Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible.

Citations d’Albert Camus tirées d’Actuelles et de Combat (1950 – 1958)

Actuelles est recueil de chroniques écrites par Albert Camus. Elles se présentent en trois volumes :

- Actuelles I : Chroniques 1944-1948 (1950)

- Actuelles II : Chroniques 1948-1953 (1953)

- Actuelles III : Chroniques 1939-1958 (1958) sous titrées Chroniques algériennes

71. Rien n’est donné aux hommes et le peu qu’ils peuvent conquérir se paye de morts injustes. Mais la grandeur de l’homme n’est pas là. Elle est dans sa décision d’être plus fort que sa condition.

La nuit de la vérité, combat, 25 août 1944

72. Il est un autre apport du journaliste au public. Il réside dans le commentaire politique et moral de l’actualité. En face des forces désordonnées de l’histoire, dont les informations sont le reflet, il peut être bon de noter, au jour le jour, la réflexion d’un esprit ou les observations communes de plusieurs esprits. Mais cela ne peut se faire sans scrupule, sans distance et sans une certaine idée de la relativité. Certes, le goût de la vérité n’empêche pas la prise de parti.

Le journalisme critique, Combat, 8 septembre 1944

73. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente des conquêtes scientifiques.

Sur Hiroshima, Combat, 8 août 1945

74. Le christianisme dans son essence (et c’est sa paradoxale grandeur) est une doctrine de l’injustice. Il est fondé sur le sacrifice de l’innocent et l’acceptation de ce sacrifice. La justice au contraire, et Paris vient de le prouver dans ses nuits illuminées des flammes de l’insurrection, ne va pas sans la révolte.

Combat, 8 septembre 1944 Actuelles I, p.38

75. De tout cela, nous pouvons tirer qu’il n’y a pas d’ordre sans équilibre et sans accord. Pour l’ordre social, ce sera un équilibre entre le gouvernement et ses gouvernés. Et cet accord doit se faire au nom d’un principe supérieur. Ce principe, pour nous, est la justice. Il n’y a pas d’ordre sans justice et l’ordre idéal des peuples réside dans leur bonheur.

Combat 12 octobre 1944, Actuelles I, p.43,

76. D’une juste et saine méfiance à l’égard des prostitutions que cette société bourgeoise infligeait à la liberté, on en est venu à se défier de la liberté même. Au mieux, on l’a renvoyée à la fin des temps, en priant que d’ici là on veuille bien ne plus en parler. On a déclaré qu’il fallait d’abord la justice, et que pour la liberté, on verrait après, comme si des esclaves pouvaient jamais espérer obtenir justice.

Le pain et la liberté, Actuelle II, p.97

Tirées de La chute (1956)

Dans ce roman, Albert Camus aborde le thème de l’inaction et de ses conséquences.

77. L’homme est ainsi, cher monsieur, il a deux faces : il ne peut pas aimer sans s’aimer.

78. J’arrivais à mes fins, à peu près quand je voulais. On me trouvait du charme, imaginez cela ! Le charme : une manière de s’entendre répondre “oui” sans avoir posé aucune question claire.

p.36

79. N’attendez pas le jugement dernier. Il a lieu tous les jours.

p.66

80. Le plus haut des tourments humains est d’être jugé sans loi.

p.69

81. L’essentiel est que tout devienne simple, comme pour l’enfant, que chaque acte soit commandé, que le bien et le mal soient désignés de façon arbitraire, donc évidente. Et moi, je suis d’accord, tout sicilien et javanais que je sois, avec ça pas chrétien pour un sou, bien que j’aie de l’amitié pour le premier d’entre eux. Mais sur les ponts de Paris, j’ai appris moi aussi que j’avais peur de la liberté. Vive donc le maître, quel qu’il soit, pour remplacer la loi du ciel. « Notre père qui êtes provisoirement ici… Nos guides, nos chefs délicieusement sévères, ô conducteurs cruels et bien-aimés… » Enfin, vous voyez, l’essentiel est de n’être plus libre et d’obéir, dans le repentir, à plus coquin que soi. Quand nous serons tous coupables, ce sera la démocratie.

p.78-79

Tirées de Réflexions sur la guillotine

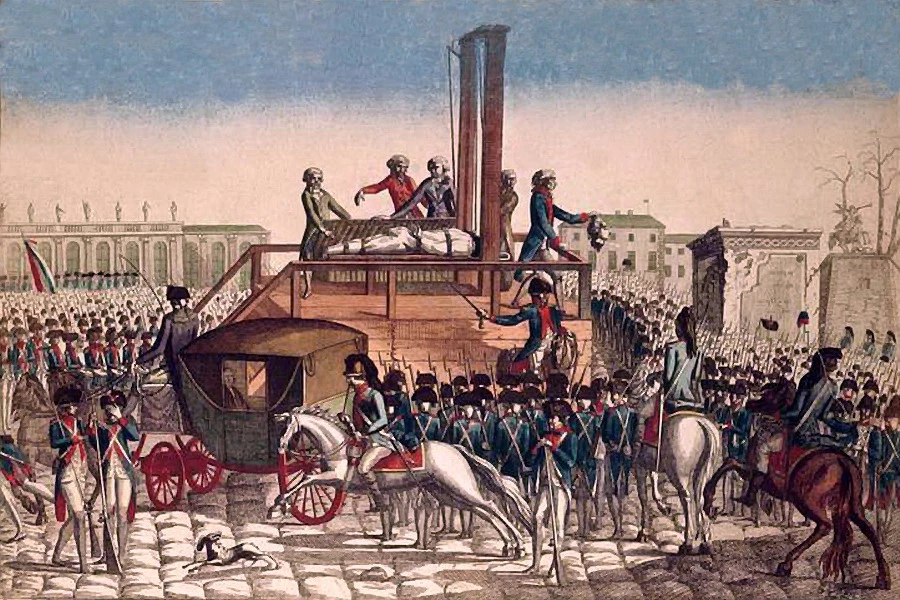

-

La mort de Louis XV | Wikimédia Commons | 100 citations d’Albert Camus

82. Beaucoup de législations considèrent comme plus grave le crime prémédité que le crime de pure violence. Mais qu’est-ce donc que l’exécution capitale, sinon le plus prémédité des meurtres, auquel aucun forfait de criminel, si calculé soit-il, ne peut être comparé ? Pour qu’il y ait équivalence, il faudrait que la peine de mort châtiât un criminel qui aurait averti sa victime de l’époque où il lui donnerait une mort horrible et qui, à partir de cet instant, l’aurait séquestrée à merci pendant des mois. Un tel monstre ne se rencontre pas dans le privé.

Tirées du discours de réception du prix Nobel de littérature (1957)

-

Wikimédia Commons| 100 citations d’Albert Camus

Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature en 1957.

83. L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.

[…]

84. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous. L’artiste se forge dans cet aller retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger.

[…]

85. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.

Tirées des Carnets (posthumes)

Les Carnets se rapprochent d’un journal intime, dans lequel Camus prenait des notes pour son travail. Ils se présentent en trois volumes :

- Carnets I : mai 1935-février 1942 (1962) ;

- Carnets II : janvier 1942-mars 1951 (1964) ;

- Carnets III : mars 1951-décembre 1959 (1989).

Carnets I

86. La tentation la plus dangereuse : ne ressembler à rien.

87. Le besoin d’avoir raison, marque d’esprit vulgaire.

Août 1937, p.35

88. Aller jusqu’au bout, ce n’est pas seulement résister mais aussi se laisser aller.

Août 1937, p.46

89. Les nuages grossissent au-dessus du cloître et la nuit peu à peu assombrit les dalles où s’inscrit la morale dont on dote ceux qui sont morts. Si j’avais à écrire ici un livre de morale, il aurait cent pages et 99 seraient blanches. Sur la dernière, j’écrirais : « Je ne connais qu’un seul devoir et c’est celui d’aimer. »

Août 1937, à la basilique de la Santissima Annuziata à Florence, p.55

90. Solitude, luxe des riches.

23 septembre 1937, p.63

91. Il n’y a qu’un cas où le désespoir soit pur. C’est celui du condamné à mort (qu’on nous permette une petite évocation). On pourrait demander à un désespéré d’amour s’il veut être guillotiné le lendemain, et il refuserait. À cause de l’horreur du supplice ? Oui. Mais l’horreur naît ici de la certitude – plutôt de l’élément mathématique qui compose cette certitude. L’Absurde est ici parfaitement clair. C’est le contraire d’un irrationnel. Il a tous les signes de l’évidence. Ce qui est irrationnel, ce qui le serait, c’est l’espoir passager et moribond que cela va cesser et que cette mort pourra être évitée.

Décembre 38, p.104

92. Ce qu’il y a d’exaltant : la terrible solitude. Comme remède à la vie en société : la grande ville. C’est désormais le seul désert praticable. Le corps ici n’a plus de prestige. Il est couvert, caché sous des peaux informes. Il n’y a que l’âme, l’âme avec tous ses débordements, ses ivrogneries, ses intempérances d’émotion pleurarde et le reste.

Mars 1940, p.149

Carnets II

93. Trois ans pour faire un livre, cinq lignes pour le ridiculiser – et les citations fausses.

94. Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou.

1er septembre 1943, p.85

95. Oui, j’ai une patrie : la langue française.

Septembre 1950, p.264

96. Tout accomplissement est une servitude. Il oblige à un accomplissement plus haut.

Mars 1951, p.270

Carnets III

97. Mauriac. Preuve admirable de la puissance de sa religion : il arrive à la charité sans passer par la générosité. Il a tort de me renvoyer sans cesse à l’angoisse du Christ. Il me semble que j’en ai un plus grand respect que lui, ne m’étant jamais cru autorisé à exposer le supplice de mon sauveur, deux fois la semaine, à la première page d’un journal de banquiers. Il se dit écrivain d’humeur. En effet. Mais il a dans l’humeur une disposition invincible à se servir de la croix comme d’une arme de jet. Ce qui en fait un journaliste du premier ordre, et un écrivain du second. Dostoïevski de la Gironde.

98. Toute société est basée sur l’aristocratie, car celle-ci, la vraie, est exigence à l’égard de soi-même et sans cette exigence toute société meurt.

27 novembre 1954, p.123

99. La démocratie ce n’est pas la loi de la majorité mais la protection de la minorité.

Novembre 1958, p.244

Autres citations

100. Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde.

pouvez-vous me dire de quel livre est extrait cette citation que j’ai vu chez le neuro-biologiste Sébastien Bohler (je ne suis pas sûr qu’elle soit exacte) : “la tragédie de l’homme c’est d’être un être de sens dans un monde qui n’en a pas “

Camus , un ami de l’Humanité !

C’est culturel !

CAMUS , UN AMI DE L’HUMANITé !

D’où vient cette citation de Camus: La fiction est le mensonge par lequel nous disons la vérité ?

Merci d’avance…

Janou

d’où vient cette citation de Camus ? : “Mon cœur vit, mon coeur vit enfin. Il n’est pas vrai que l’indifférence avait tout gagné”

Merci de votre eclairage

Pourquoi le choix d’un pauvre Algérien, à assassiner froidement ?

Le choix d’un colon ferait oublier vite le roman.

Il n’utilise pas le mot “Algérien” mais “Arabe”. À vous de réfléchir pourquoi.